中國儲能網訊:

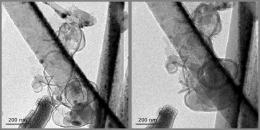

圖:西北太平洋國家實驗室(EMSL)原位透射電子顯微鏡�,用于研究他們小組新陽極系統(tǒng)的結構變化。實時測量結果表明的���,是硅納米顆粒在碳殼內部鋰化前(左)后(右)的情況���。

鋰離子電池驅動的設備包括電動汽車和智能手機等。社會要求更多的電池�����,而且每個電池要有更大的容量���。

為了滿足這一需求�����,西北太平洋國家實驗室的用戶和研究人員為他們的能源提出了一個聰明的新思路�,從字面上看���,就是讓電池有少許生長空間����。鋰離子電池發(fā)電,需要讓鋰離子穿過電解質�。在充滿電的電池中,鋰離子存儲在陰極�����,如鈷酸鋰(LiCoO2:lithium cobalt oxide)中��。

當使用時���,鋰離子從陰極流過電解液,進入陽極��,陽極通常由碳制成����。在充電過程中,離子返回陰極�,就是開始的地方���。研究人員的制備采用了目前的技術,制成一種新型的陽極���,碳殼內僅包含單一的硅納米粒子�,就像雞蛋里面的蛋黃��。

在這種新的設計中���,鋰離子從陰極流過電解液���,通過碳殼擴散,進入硅�����,硅可容納的鋰離子是碳的十倍���。

留下適量的空間�����,鋰硅納米粒子在膨脹時就會填滿碳殼���,但不會爆裂�。

結果呢��?

鋰離子電池系統(tǒng)與商業(yè)電池相比����,可容納能量要高7倍以上,磨損前充放電次數(shù)提高五倍�。關鍵是,它有良好的性能��,這種新系統(tǒng)形成一種穩(wěn)定的殼�,一種固體電解質界面,就在陽極�����,這是電解液分解的后果����。此外�����,研究小組的制造工藝經濟實惠,高效�,而且很容易升級。

更多信息:《蛋黃殼設計應用穩(wěn)定和可擴展性的鋰離子電池合金陽極》(A Yolk-Shell Design for Stabilized and Scalable Li-Ion Battery Alloy Anodes)�,《納米快報》(Nano Letters)2012年第六期。